前の記事はこちら。

仙台駅から、常磐線経由で帰ります。

今回乗車するのはこちらの列車。

常磐線特急「ひたち」でございます。

関東民視点だと「ひたち」と言えば水戸やいわきへ行く手段という認識ですが、1日3往復のみ品川駅~仙台駅まで373.9 kmを踏破するするロングラン列車があります。

東日本大震災前に、上野~水戸と水戸~仙台で分割して乗車したことがあったのですが、全線通しで乗車したことは無かったので、せっかく仙台まで来たついでに「ひたち」を完全踏破しようという魂胆でございます。

今回乗車するのは、仙台駅14:16発の「ひたち22号」品川行きです。

仙台駅を14:16に発車し、終点の品川駅には18:52着と、4時間36分の長旅です。

東北新幹線「はやぶさ」だと、ほぼ同時刻(14:31)に発車する列車は東京駅着16:04で1時間半ほどと3時間ほどプラスになりますが、料金は普通車指定席で新幹線が11,410円に対し、ひたちは9,280円と2千円ほど安いです。

さらに今回は「週末パス」を利用したため、常磐線のほうが高くなる運賃部分は新幹線と変わらず、かつ特急券は「えきねっと」で35%割引で購入したので、新幹線比で実質3,000円ほど安く乗ることができました。

そんな「ひたち22号」は定刻に仙台駅を発車。

乗車率は10%を切るくらいと、ガラガラでした。

4時間以上のロングラン特急に乗るのは久々なので、ちょっとワクワクしますね。

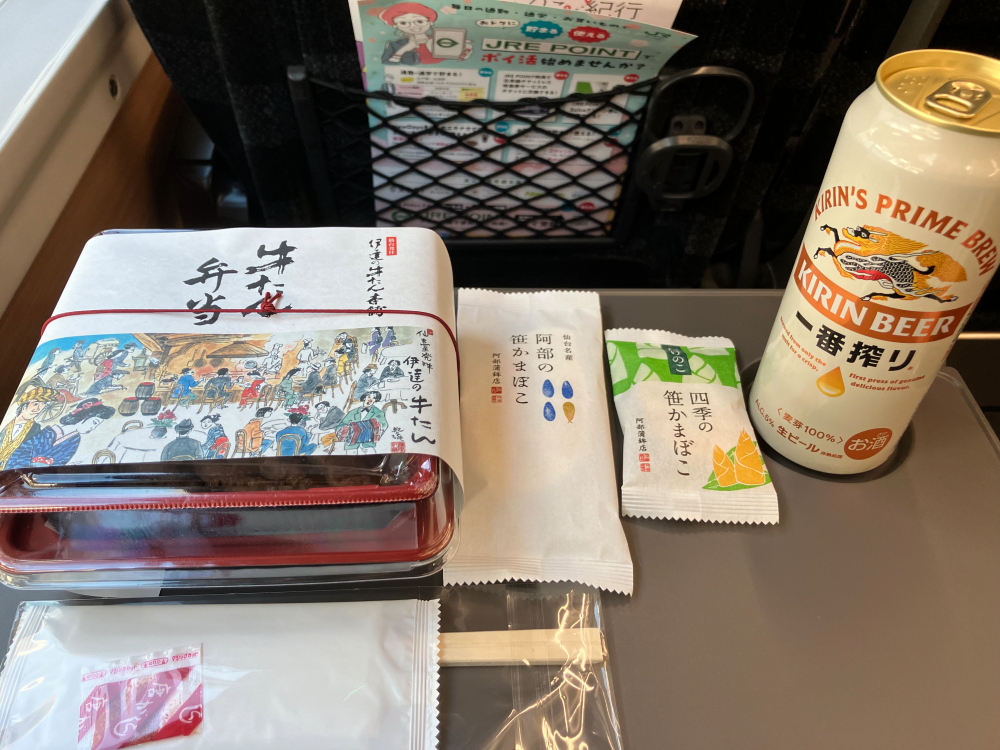

時間は14時をすぎ腹ペコなので、出発早々仙台名物で昼飯。

仙台ではお馴染みの「伊達の牛たん本舗」の牛タン弁当、阿部蒲鉾店の笹かま2種に、ビール500ml缶を添える完璧な布陣でございます(笑)。

牛タン弁当はこんな感じ。

本当はお店で食べたかったところですが、お昼時とあって乗り継ぎ時間45分では厳しく弁当となりました。

弁当も美味しいのですが、やはりお店で食べるのにはかなわないので、今度はゆっくりお店で食べたいですね。

弁当を食べていると、貨物ホームを有する岩沼駅を通過。

授受線を過ぎると専用線が分岐し、工場が遠くに見えます。

この専用線には4年前撮影に来たことがあります。

仙台臨海鉄道と合わせて、久々に訪問したいですね。

岩沼駅では同時に東北本線とも分岐し、ここから先が常磐線となります。

分岐して早々、阿武隈川を渡ります。

南東北を代表する大河かつ、河口のすぐそばなので川幅がめっちゃ広いです。

雲一つない青空だったこともあり、なかなか壮観でした。

浜吉田駅を過ぎると、震災後付け替えられた新線区間に入ります。

この区間は、地震による大津波によって線路ごと根こそぎ破壊された区間で、復旧に際しては防災慮を高めるため、陸側に移設されるとともに高架化されました。

屈強なコンクリートアーチ橋が頼もしいですね。

震災前の街並みを見たことはありませんが、駅周辺はそれなりに賑わいを取り戻しているようですね。

そんな新線区間を過ぎて福島県に入り、最初の停車駅である相馬駅に到着。

以外にも東北本線との分岐駅である岩沼駅は通過し、ここが最初の停車駅なんですね。

小腹が空いてきたので、白石蔵王駅で購入した「くるみゆべし」で甘味補給。

個人的にゆべしが好物でしてねぇ~。

美味しくいただきました。

甘味補給をしていると、常磐線北部の拠点駅のひとつである原ノ町駅に到着。

原ノ町駅以南は品川駅にも乗り入れるE531系が運用されており、早くも日常っぽさを感じてしまいました・・・。

ただそれと同時に、E531系の運用範囲の広さも感じますね。

冬とあって、車窓には冬枯れした田畑が続きます。

余りにも代わり映えしないので、早くも車窓に飽きてきました・・・。

ウトウトし始めたところ、浪江駅に到着です。

ここから先の浪江駅~富岡駅の間には福島第一原子力発電所があり、常磐線も震災からの復旧が最も遅れた区間です。

このときから約3年半が経ち、どのくらい変わったのかも見ていきたいと思います。

まず双葉駅を過ぎて見えるのは、福島第一原子力発電所です。

陸の稜線際に白く写っているのが、原子力発電所のサイト群です。

いくら除染や廃炉作業が進んでいるとはいえ、最も近いところでは原子炉からわずか1km程度しか離れていないというのも、車内から見ると全く実感できませんね。

続いて大野~夜ノ森にある、とある道路。

なんてことない道路なのですが、3年半前はちょうど線路際に検問所が設けられており、一般人は立ち入り禁止区域となっていました。

当時は常磐線より海側は原則「帰宅困難区域」に指定され、一般人の立ち入りは出来ませんでしたが、現在は一部区画が「特定帰還居住区域」という帰還に向けた準備作業のため避難指示が解除され、通行できるようになったようです。

ただよく見ると、市道外のあぜ道には入れないようにバリケードが作られており、除染作業は完全に終わっていないようですが、着実に復興の歩みを進めています。

駅の海側はガランとしていますが、近くに座っていた地元住民の方たちの会話を聞くと、このあたりは奥に写っている道路も含め、大津波によって跡形もなく押し流されてしまったのだそうな。

山側には町が再建されましたが、海側は緩衝地帯としてなのか空き地のままとなっています。

富岡駅では「ひたち13号」と交換。

このリバイバル塗装も撮りたいと思いつつ、1回も撮れていないので、気を見て常磐線へ足を運びたいですね。

富岡駅を発車すると、今度は福島第二原子力発電所が見えます。

第二発電所も、第一発電所と同じ状況になる寸前まで追い込まれましたが、ギリギリで外部電源が復旧して助かったそうな。

ちらっと煙突が突き出ているのが原発のサイトですが、こちらは第一発電所よりもさらに近く、原子炉まで1kmもないようなので炉心融解が起きていたら、常磐線は未だ復旧していないか、線路の付け替えがされていたかもしれないですね。

広野駅を過ぎると、海がちらっと見えました。

海に沿って走るイメージがある常磐線ですが、海が間近に見える場所は意外にも無いんですよね。

仙台市近郊以来、久々に大きな街が見えてきたら、いわき駅に到着です。

福島県第二の都市だけあり、かなり栄えていますね。

続いて福島臨海鉄道と接続する泉駅へ。

ここは「安中貨物」の出発点としても知られており、車窓から荷主である東邦亜鉛の工場もちらっと見えました。

しかし東邦亜鉛の事業再編に伴い、安中貨物も行く末が心配されています。

安中での製錬事業は終えるものの、リサイクル工場としての活用も検討されているそうで、万が一の可能性で生き残るかもしれませんね。

ちなみに福島臨海鉄道にも、3年半前訪れておりました。

残念ながら、少なくとも安中貨物が現在の形態であるうちの再訪は叶いそうもありませんが、新型機関車も導入されたらしいので、いつか福島臨海鉄道は再訪したいと思っております。

いわき、湯本、泉と、そこそこの規模駅が続き、10%もいなかった車内は30%くらいまで増えて、にわかに活気づいてきました。

それに応じるかのように、いわき駅から車内販売が開始されたので、さっそくアイスクリームとホットコーヒーを購入。

サフィール踊り子や観光列車などを除けば、現在JR東日本の在来線特急で車内販売を行っているのは、ひたちとあずさだけとなりました。

なので買い支えも兼ねてのお買い物であります。

アイスクリームはシンカンセンスゴイカタイアイスでお馴染みのスジャータですが、珍しくクッキー入りのストロベリー味でした。

スジャータでクッキー入りって初めて見ました。

ヒタチスゴイカタイアイスを掘っていると、車窓はすっかり日暮れになっていました。

高萩や日立などで細かく乗客を拾っていきます。

ここでドッと乗客が乗り込んできて、70%くらいまで一気に増えました。

さすが水戸ですね。

水戸駅からは上野駅まで1時間以上ノンストップで、一気に東京まで駆け抜けます。

「ひたち」の水戸~上野ノンストップ運転は、まさに「特急」って感じがして好きですね。

在来線昼行特急で1時間以上ノンストップなのは、ほかにもいくつかあると思いますが、単線区間で行き違いがあったり、線形が悪くて遅かったりという要因があったりするので、全線複線・最高速度130km/hの俊足な「ひたち」は格が違う気がします。

さすがに乗り疲れてきて、ちょっとうたた寝して目覚めると、隣には常磐緩行線が並走していました。

ここまで来ると、日常に戻ってきた感がありますね。

そして上野、東京と過ぎて、終点の品川駅に到着です。

新幹線だったら2時間以上前に着いているのですが(笑)

時間に余裕があれば、在来線でのんびり移動するのも悪くないと思いますね。

といった感じで、日帰り宮城遠征はこれにて終了。

日帰りのわりには、まずまず楽しめた遠征でした。